ローラスロッジ

-

- 群馬について

群馬について

群馬県

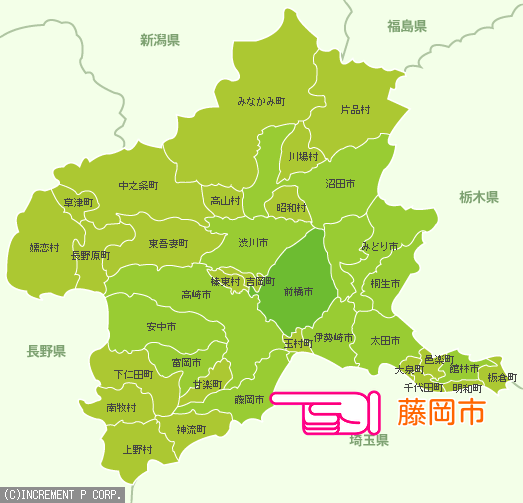

群馬県は、日本列島のほぼ中央に位置していて、県西・県北地域には山々が連なり、南東部には関東平野が開ける内陸県です。

面積は6362.28平方キロメートルで、全国で21番目、関東では栃木県に次いで2番目の大きさです。

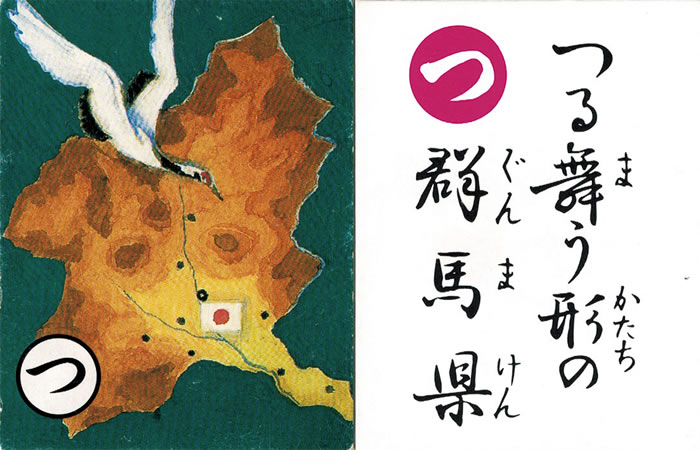

地形は、「上毛かるた」に「つる舞う形の群馬県」とうたわれているように、羽を広げたつるの形によく似ています。

群馬県には上毛三山などの山々や、尾瀬、利根川などの清流といった豊かな自然、草津や伊香保、水上、四万をはじめ、たくさんの温泉があります。また、上州和牛や下仁田ネギ、しいたけなどの豊富な農畜産物や、おっきりこみに代表される粉食文化を誇り、自動車産業や伝統工芸品など、様々な産業も発達しています。

さらに、東国文化の中心地として栄えた証として、古墳や遺跡などもたくさんあり、古くから受け継がれてきた文化が根付いています。

日本一:

・日本一の溶岩流の眺め(鬼押出し)

・古木つつじの数が日本一(つつじが岡公園)

・温泉自噴湧出量(草津温泉)

・世界一の酸性湖(白根の湯釜)

・日本一の大天狗画(沼田の迦葉山弥勒寺)

・だるまの生産(80%)(高崎市)

・コンニャク生産地(群馬県)

・日本一の生産額(嬬恋村のキャベツ)

・外国人比率が日本一(大泉町)

歴史&文化

古代、現在の群馬県の地域には上毛野国(かみつけのくに)という国がありました。

その中には「車評(くるまのこおり)」(「評」は後に「郡」となる)と呼ばれていた地域があったとされています。

奈良時代に、国・郡・郷名はその土地にあった漢字二文字で表すこととされ、国名「上毛野国」は「上野国(こうずけのくに)」に、

郡名「車郡(くるまのこおり)」は「群馬郡(くるまのこおり)」に改められました。

1871(明治4)年7月、明治政府は、江戸時代の藩を廃止して新たに県を置くことを定めました(廃藩置県)。

これを受け、1871(明治4)年10月28日に、高崎・前橋の大部分を含み栄えていた「群馬郡」の名前をとって県名とし、第1次群馬県が成立しました。

この日にちなんで、10月28日は群馬県民の日となっています。

鎌倉時代末期、執権北条氏による身勝手な政治が行われるようになると、武士たちの間では幕府に対する不満が高まりました。

そこで、後醍醐天皇は幕府から政権を取り戻そうと、武士たちに倒幕を呼びかけます。

これに賛同した武将・新田義貞は、1333(元弘3)年、太田市の生品神社(いくしなじんじゃ)で兵を挙げ、鎌倉に攻め入りました。

義貞の軍は、鎌倉での戦いで幕府軍に大勝し、わずか2週間あまりで、141年続いた鎌倉幕府を滅ぼしました。

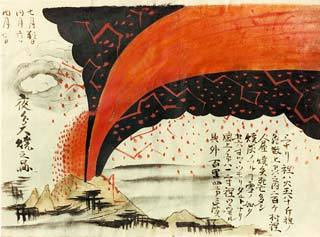

1783(天明3)年、浅間山は大きな噴火をおこしました。これを「天明の浅間焼け」といいます。

この噴火はすさまじいもので、1100人あまりの人命が奪われ、多くの家屋が失われました。